How to fix Error 134 on OKI C312dn Printer

I write note that had found junk OKI C312dn and success to repair it.

買うてええか? pic.twitter.com/88vjDX3Zq8

— 茂毛健一郎 (@r6x9) 2022年6月12日

I found OKI C312dn neighborhood junk shop. Notes "An error occured, Cannot print"

旅するレーザプリンタくん… pic.twitter.com/krtTFtAuEr

— 茂毛健一郎 (@r6x9) 2022年6月12日

There is color laser printer in my house...

— 茂毛健一郎 (@r6x9) 2022年6月14日

"Error 134 Service call" are displaying.

How to repair

インターネットさんはF501を短絡しろって書いてたけどF501がどこにも無いンゴねえってなって探した結果F6が切れてた pic.twitter.com/MYL1FHVIug

— 茂毛健一郎 (@r6x9) 2022年6月14日

On the internet, I can found "solder F501".But I can't found F501 on the board.

So I used a tester to find the blown fuse and that it was F6. Then I soldered it.

— 茂毛健一郎 (@r6x9) 2022年6月13日

It useful for C301dn/C312dn/C511dn/C531dn, maybe.

対戦ありがとうございました pic.twitter.com/F2J4CFbbSl

— 茂毛健一郎 (@r6x9) 2022年6月14日

Thank you for the battle.

Photon mono 4kを買った

Anycubic Photon mono 4kを購入しました。

特にクリティカルな理由があったわけではありません。

4kが販売開始されてすぐに1万円引きになっていたため、IYHしてしまったというのが最も有力な解釈だと考えられています。(脳内学会による)

2kとの見た目の違いは色くらいのものです。構成部品が黒になっています。

印刷サイズは微妙に拡大していますが、お鍋・固定具・ヘッドなどは全く同じ寸法です。そのため、サードパーティのmono2k用パーツも使用可能です。

また写真はありませんが、2kにはなかった液晶保護フイルムが貼られています。レジンがこぼれた際に液晶と筐体の隙間から流れ込むのを防ぐフイルムで、2kの時はマスキングテープを貼るなどして対処していた部分ですが、その必要がなくなりました。

2kが4kになっていることもあり、内部は相当進化しています。その全てはまだ把握しきれていませんが、紫外線のパワーを変化させることができるようになっていたり、途中でもパラメータの調整ができるようになっていたり、細かな修正がいくつかされているようです。

造形データもアップデートされており、従来のpwmoが使用不可になっています。そのため、現在対応しているのはPhoton workshopかLycheeのみ。Chituboxは使えません。Workshopはサポート機能が貧弱なので、今回はLycheeを使用してみました。Lycheeは無料かつChituboxより高機能で、コミュニティ機能と自動サポート機能が充実しています。出力時に広告を見せられますが、出来が良いので許せる範囲です。Chituboxとはまた違ったメニュー体系で、慣れるのに少し時間がかかりそうです。

なかなか失敗続きでまともな造形物ができておりませんが(汗

感覚としては2kよりパワーが弱く繊細です。ピクセルサイズが1/4くらいなので、少しパワーを上げる必要があるかもしれません。また、2kで造形にそれほど影響しなかったパラメータや調整箇所までダイレクトに影響してくるようになっており、難易度が一段上がった感があります。

しかし造形の精密度はさすが4kといったところで、使いこなせればなかなか強力な武器になりそうです。エージング&調整を引き続き行っていきます。

2022/1/25現在も2種類のクーポンで計1万円引きになっています。3万円で4kモデルが買えるとはいい時代になったものです…

日誌220115

あけおめです。

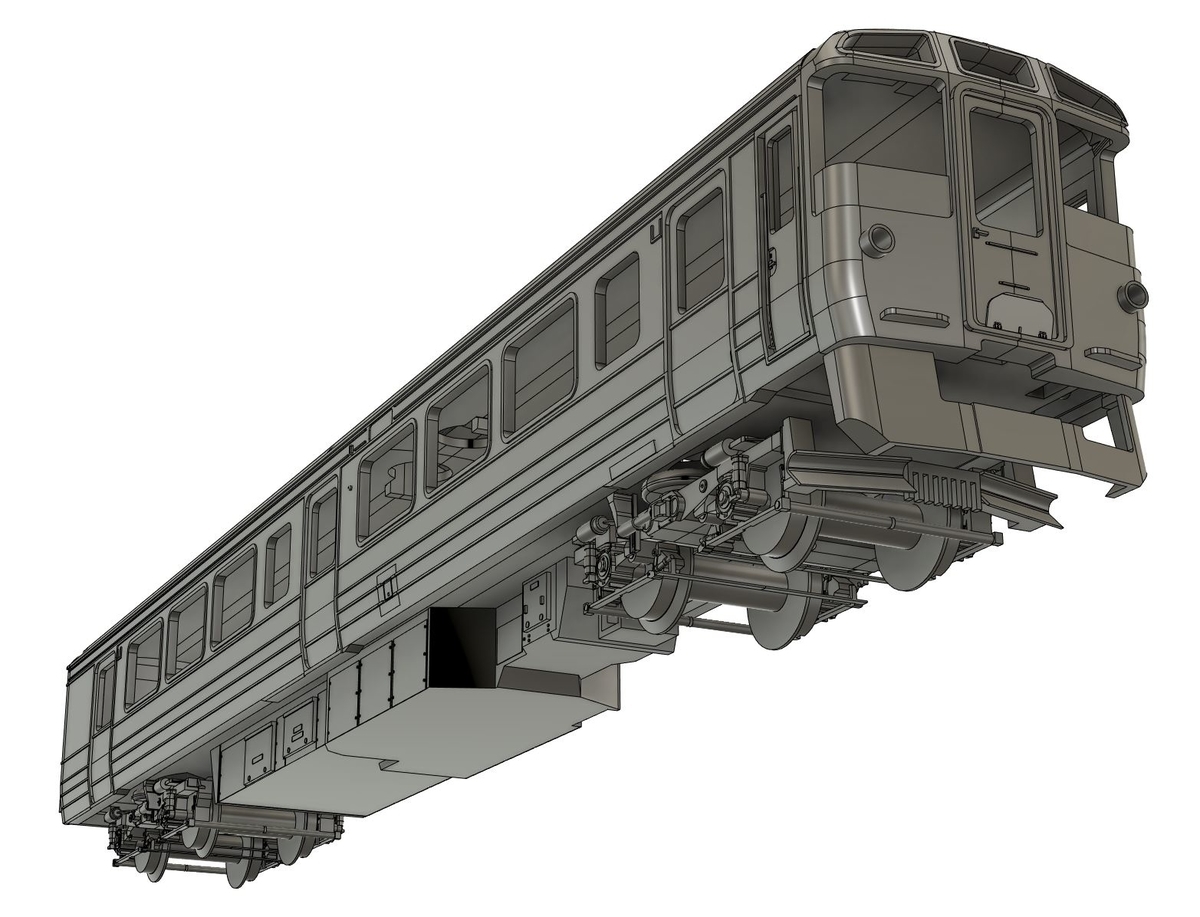

前面貫通扉周りを整形しました。

えっちですね。

台車の透け感は最高なのですが、耐久性に問題ありです。。。

ちょっと透け感を犠牲にしないといけないかも。

ことよろです。

追伸:

エリアメールがやかましすぎて通話中のオタクにキレられてる

— いちばた (@Ichibata_RS) 2022年1月15日

通話中神奈川のオタクがピロピロうるさかった